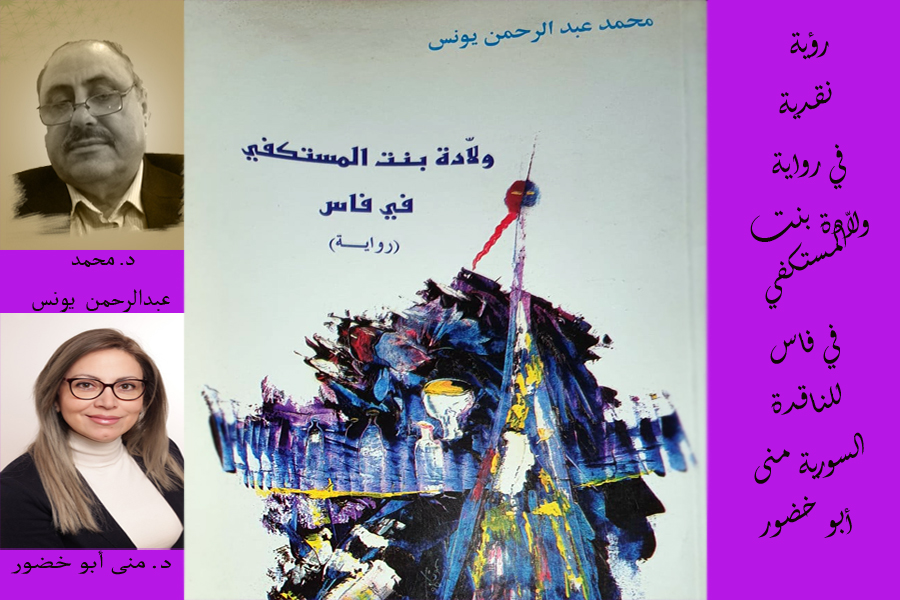

رواية (ولّادة بنت المستكفي في فاس) لمحمد عبدالرحمن يونس.. ملحمة شعرية رمزية مكثفة المعاني والدلالات

رؤية نقدية بقلم د. منى أبو خضور (كاتبة وباحثة سورية مقيمة بألمانيا)

فكرة الرواية، المكان، رمزية الرواية..

الرواية فنّ إبداعي تخييلي يقدّم عالماً خاصاً يمتزج فيه الواقع بالخيال عبر رسم شبكة من الأحداث والعلاقات الواسعة والمغامرات المثيرة؛ يحاكي الواقعَ والتاريخ، ويعكس الأزمات والمشاكل الكبرى؛ وأحياناً أخرى يقدم متعة جمالية خالصة. فعندما تتحقق هذه الشروط وتكتمل رؤية الكاتب لتقدّم بإطار فني جديد، تصبح الرواية عملاً فنيا جديراً بالدراسة والبحث، وتغرينا للوقوف عندها وتفكيك مكوناتها الإبداعية والفنية. من هنا وقع اختيارنا على رواية “ولادة بنت المستكفي في فاس” للكاتب الدكتور محمد عبد الرحمن يونس، التي صدرت عام ١٩٩٧ في بيروت عن دار الكنوز الأدبية كنموذج إشكالي تضافرت فيه عوامل عدة جعلته عملاً ابداعياً فريداً في الساحة الأدبية.

تدور أحداث الرواية في مدينة فاس في المغرب العربي، المكان الذي عاش فيه الكاتب فترةً طويلة، واختبره، وعانى فيه الكثير، وفحصه بعينه الثاقبة، فترك المكان بصماته في قلبه وجسده وروحه، فكانت الملحمة الشاعرية الأسطورية-الواقعية، المفعمة بالإحساس وعمق الشعور وصدق التعبير.

تقدم الرواية خمسة فصول يستعرض الكاتب من خلالها ملحمة شعرية مكثّفة تختزل الصراعات الانسانية بمكوناتها الجدلية ومستوياتها النفسية والاجتماعية والفكرية المتداخلة في العالم الإنساني عموما والعربي خصوصاً. تغوص الرواية من خلال شخوصها بالمكنونات الأخلاقية عبر الصيرورة التاريخية، متأثرة بالمذاهب الفلسفية والصوفية والفكرية، متجذرة بالبعد النفسي الذي يطبع عالمنا العربي لتخلق روايةً استثنائية مختلفة عن السياق، روايةً جريئة تعتمد على ترميز الجنس ليكون أداة خلّاقة للبناء وإعادة التشكيل. تحدّت الرواية كل الممنوعات، وامتزجت فيها فنون المسرح والأسطورة، واستحضر فيها التاريخ. وحلّل الكاتب الشخصيات على طريقته الخاصة، فأبرز فيها التهميش والإقصاء بأعلى أشكاله، كما قدّم المفاهيم المجردة كالحب والمعرفة كقوة عظمى تشظت بكل أجزاء الرواية، وذلك عبر بطلة الرواية ولّادة بنت المستكفي، التي استحضرها من التاريخ الجميل والمزدهر للفكر العربي في الأندلس لتكون إحدى شخصيات روايته.

أشكال السرد وتعدد الخطابات في الرواية

الروايةُ ممارسةٌ لغوية رمزية بامتياز، حملت مضامين نفسية وفلسفية، وتعددت فيها الوحدات الأسلوبية: كالحوار والمحاكاة الفلسفية والأخلاقية؛ وقد اعتمد الكاتب على اقتباسات من خطابات صوفية وقصائد لشعراء، الأمر الذي أنتج حوارية وتداخلاً في الفنون الأدبية أغنت الرواية وجعلت منها عملاً فنياً متكاملاً. لقد أكد الكاتب ميخائيل باختين في كتابه (الكلمة في الرواية) على أهمية مثل هذا التنوع، حيث تحدث عن تأثر الرواية بالشعر، وعن تنوع أنماط الكلام فيه، واكتساب الرواية الشحنة الحوارية كخصيصة أساسية في سرد الرواية يقول: “إن الوسط الحقيقي الذي يعيش فيه القول ويتشكل، هو التنوع الكلامي المكتسب صفة الحوارية، الغفل والاجتماعي بوصفه لغة لكنه الممتلئ مضمونا والمنبر بوصفه قولاً فردياً” (1 صفحة 24)، ويرى باختين إن اللغة الشعرية والفردية اللغوية والصورة والرمز والأسلوب الملحمي مقولاتٌ هامة أنشأت الاسلوبية في الرواية، بشرط أن لا يقع الكاتب تحت تأثير مقولات الأسلوبية التقليدية بحال اقتصر على الاسلوب الملحمي يقول باختين: “في معظم الحالات يدرج الأسلوب الروائي تحت مفهوم الأسلوب الملحمي، وتطبق عليه مقولات الأسلوبية التقليدية، فلا تبرز هنا إلا عناصر التصوير الملحمي في الرواية، أما الاختلاف العميق بين التصويرية الروائية والتصويرية الملحمية الخالصة فيتم تجاهله وتغييبه، ذلك أن أوجه الاختلاف بين الرواية والملحمة لا تدرك هنا إلا على مستوى التأليف والموضوع” (1 صفحة 15)، وهذا الشكل الملحمي لا نجده في رواية يونس على العكس نجد خروجاً على الأساليب التقليدية وتنوعاً في عناصر السرد الروائي، حيث يعتمد عبد الرحمن يونس في سرده على الحوار والأسلوب غير المباشر والوصف؛ لكن تلاعبه بالزمن هو السمة الأبرز في الرواية أو بالأحرى الانعتاق من الزمن، فالراوي صوفي مسافر عبر الامكنة والازمنة، معتمدا على سرد مغامرات وهمية ونسج حبكات متخيلة، مما يجعل فضاءاتها اللاواقع، حيث يقتسم الفضاء الرمزي مع الاسطورة. ويعتمد في ذلك على تعدد الأصوات التي تكثر فيها الحوارات التي تشبه الحوارات الأرسطوية، انظر في الرواية الصفحات: 72، 73، 74، 75″ ـ أقم الحلقة… هدم المدينة علـى رؤوس حلاليفها، وهات رأس الشمر واتبعني.

ـ إذا ما تهدم الوطن المسكون بالطاعون والسفلس أين المثوى.

ـ قال لي: “اقعد في ثقب الإبرة، وإذا دخل الخيط في الإبرة فلا تمسكه، واذا خرج فلا تمده، واخرج فأني لا أحب الا الفرحان. قل لهم قبلني وحدي وردكم كلكم، واذا جاؤوا معك قبلتهم رددتك، واذا تخلفوا عذرتهم ولمتك، فرأيت الناس كلهم براء”. وقال لي: “أنت صاحبي فإذا لم تجدني فاطلبني عند أشدهم علي تمردا” (2 صفحة 77) الاقتباس الاخير من كتاب “المواقف والمخاطبات” للنفري، وقد أشار الكاتب إلى ذلك في الحاشية، وهنا نلمح أثر النفحة الصوفية المباشرة في الرواية حيث يلجأ الكاتب إلى التضمين في أماكن عدة، الأمر الذي يوقعه في المبالغة والتقليد.

كذلك يظهر في تقديمه للصوفية أهمية التحليل النفسي العميق وإسقاط الحالة النفسية لشخصيات الرواية إلى حالات درسها علم النفس مثل القهر الاجتماعي والكبت النفسي والمدلولات الرمزية لهذه الحالات. يقول الكاتب: “عندئذ يصبح لا معنى للإقامة في هذا الرحم المسفلس، وبين فخذين، لم ينبتا طيلة أيام الوالي، الا القوادين والشكامين، وبائعي الذهب، والهيروين، وسماسرة العقارات وتجار الرقيق الابيض” (2 صفحة 36). لقد ضمّن الكاتب ضمن حوارياته مقاطع من الخطابات الصوفية وبعض الأشعار بشكل يخدم المضمون، ويقدم رؤية جمالية فنية ذات أبعاد نفسية وفكرية وتاريخية هامة، وبعد ترميزي قريب وبعيد. يقول الراوي على لسان ابن زيدون: “أريد أن أشتري سيفاً من هذه المدينة كباقة ذكرى، أحمله معي، فأنا أود أن أقطع كل سيوف ابن عبدوس، فنصحه العومري أن لا، وأكد له أن كل سيوف فاس مظلومة باستثناء سيف الوالي، الذي ورثه عن جده الباشا، فكر ابن زيدون: أما من طريقة لسرقة سيف الوالي، ولاحت له الفكرة كميزة مشع، فالمرأة هي السرّ والمفتاح، قاهرة الرجال، سيدة الفتك، بصاصة القصر الأولى، الرحم الذي يمكن الاستفادة من سيلاناته وسفلسه للقضاء على بيارات البرتقال، والرجال وأحداث الفتنة، وعلى خلق رؤى وثيقة يمكن أن تفتح ثغرة فرح في بوابات التاريخ المظلمة أيضاً (2 صفحة 24)”

الشخصيات وأبعادها الرمزية

اعتمد الكاتب على استحضار شخصيات تاريخية حقيقية في روايته، لها وقعها النفسي والمعرفي على القارئ، ليوظفها في مكان جديد، فيستفيد من الدلالات القديمة للشخصية ويعطيها دلالات أخرى؛ وهذه الشخصيات هي : ولادة بنت المستكفي، ابن زيدون، عباس ابن فرناس. تبدأ الحكاية من ميناء مدينة فاس بمشهد سوريالي يصور فيه الراوي الشاطئ الحزين، والمدينة الخربة، وفيض مشاعر بطل الرواية عبد الله العمري، الشاب القادم من خنيفرة الى فاس، والذي حصل على درجة امتياز في الفقه والعلوم الدينية: “أحس الشيخ عبد الله العمري أن هذه المدينة التي أحبها قرنا بطوله وعرضه. هربت إلى خارج مرماه فبدت نباح كلاب وصرير رياح يكوّرها هذا الكل الخالي، ويقذفها كرة تطلع الكرة من المشرق والمغرب، والوجه القبلي، والوجه البحري. يتلقفها تجار الاجساد …تنتفخ. . تكبر. . تحشى بالقطران والأسياد والأحزان الصامتة” (2 صفحة 15).

عبد الله العومري شيخ جامع يخرج في الصباح الى الجامع ليرتاد ليلا المواخير، يقيم علاقة غير شرعية مع زنوبة المرأة التي تعيش لوحدها مع ابنتها الصغيرة بعد وفاة زوجها المعارض اليساري، الهادي، على يد مخابرات الحاكم.

يقدم الراوي في الفصل الاول علاقة العومري بثلاث نساء، زنوبة أرملة الهادي المعارض السياسي الذي قتله الحاكم قرقوش، وفاطمة الإدريسي زوجته سليلة الأشراف والأنساب، وولادة بنت المستكفي التي أتت بصحبة صديقها ابن زيدون لزيارة فاس. يقدم أيضا الراوي شخصية عباس ابن فرناس كصديق انضم الى حلقة الجلوس التي جمعت العومري بولادة وابن زيدون في الحانة. في الفصل الثاني يقدم الكاتب وصفاً تفصيلياً لسيرورة العلاقة بين العومري وزنوبة، ثم ينتقل في الفصل الثالث للحديث عن فاطمة الإدريسي زوجة العومري، ويقدم من خلاله مشهد اعتقال الشرطة لها وزجها في السجن، تستنجد فاطمة عبر مشهد حواري تخيلي بشخصية عبد الرحمن الداخل، حيث يستحضر الكاتب هذه الشخصية ليرسم حواراً في متخيل فاطمة، يقدم من خلاله رؤيةً تختزن التاريخ العربي بخيباته وانتصاراته، جدلية من التناقضات تعكس سيكولوجية الإنسان العربي المهزوم. ونقرأ في الفصل الرابع عودة الى مسرح الحانة، مقدّماً تشابك الأقطاب مع شخصية ولادة (ولّادة وابن زيدون – علاقة ولّادة والنادل – اشتباك المخبر مع ولّادة ـ ولادة ونادل الحانة ـ ولادة والعومري). الفصل الخامس: دعوة الحاكم قرقوش لولّادة لزيارته في القصر ومحاولته اغتصابها، فرار ولّادة بمساعدة مدير مكتب الوالي الى الليكانت مع اصدقائها الثلاثة العومري وعباس ابن فرناس وابن زيدون.

تقدم الرواية جدلية الخير والشر، بصفتها بنية معقدة جداً للنفس الإنسانية، وجرأة لا محدودة في التشكيل، ومبالغة في السلوك الإنساني التائه والدائر في مسارات نفسية معقدة ومتشابكة تفرض على الباحث معرفة بالبحث النفسي والفلسفي للذات الإنسانية، الأمر الذي يجعلنا مقصرين في تقديم دراسة وافية وشاملة عن هذه الرواية والتي برأيي تحتاج إلى أكثر من قراءة ومن تحليل. يبقى السؤال هل المرأة كملهم للكاتب، وكحالة فيض من الانفعالات والهيجانات والأحلام والرغبات هي الهدف المباشر للرواية؟ برأيي إن الرواية حلّقت أبعد بكثير من وصف ومعاينة حالة جنسية عاشها أبطال الرواية أو الوقوف عند إباحية الوصف، ولكن استخدام الجنس في الرواية كان الحافز والمستفز والعاكس للوعي واللاوعي الممزوجين بالقهر والعجز والحرمان والرغبة والحلم معا، فقد تميزت الشخصية في الرواية بأنها تركت حرة، أخرج الكاتب مكنوناتها دون رقابة، وكأنه يكتب في زمن لا دين فيه ولا قواعد صارمة تحكمه. هذا التمرد والجرأة اللذان قدمهما الكاتب يجعلان الرواية فارقة في المجال الروائي العربي: “على البساط المراكشي في الصالون المتواضع أخذ يعريها. . ولم يستطيع أن يفك عقدة السوتيان …فقطعها بأسنانه. . وأخذ يلثم الجسد. . والشعر. . العينين … مسرى النهدين. . الحلمتين الرائعتين المكتنزتين … السرة المستديرة الجميلة …ولأول مرة في حياته يتذوق حليبا شهيا. . وتحسس تلال الكفلين المستديرين … هنا الرابية الخضراء، والواحة الجميلة التي سيستريح فوقها دهرا بأكمله…” “يباغت العومري الزمن الجميل وهو يحتضن جسد امرأة طال توقه إليها… أطياف من الحزن والشوق والرعشة تمر هامسة” (2 صفحة 102).

تقول زنوبة في الرواية: “يا العومري كانت قامتك الفارعة تغزوني وتشمني في الحلم واليقظة، وأنت تلهث ورائي في أزقة فاس متأبطا سيرك وفقهم، وبلاغتك. . وتفح ورائي ويصبح فحيحك عمودا من الدخان. . يملا بصري… يسربلني. . وأحس بدناءة تعمي مساماتي بالشهوة… هاني اقتربت من السقوط في هذا الفقيه القروي… ها تهاوي جسدي وثديي وأربطته الداخلية وأتوق إلى مجمرة تحصّني بوهجها من هؤلاء الحلاليف” (2 صفحة 54). يظهر لنا المشهد صورة الإنسان المقهور والكم الهائل للكبت والعنف النفسي لأبطال الرواية، إن زنوبة امرأة وحيدة بلا رجل رفضت الجنس مع المخبرين وقطاع الطرق، لكنها أحبت العومري وانجذبت له وقبلت به عشيقا وبررت فعلتها بأنها ظامئة لرجل يحميها ويمنحها الحب والأمان؛ لكن العومري يتخلى عنها كنتيجة حتمية يفرزها مجتمعنا العربي بعقده وتناقضاته. يقول الدكتور مصطفى حجازي في كتابه “التخلف الاجتماعى، “مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور”: “هناك اختزال للمرأة إلى حدود جسدها. واختزال لهذا الجسد إلى بعده الجنسي: المرأة مجرد جنس، أو أداة للجنس ووعاء للمتعة. هذا الاختزال يؤدي مباشرة الى تضخم البعد الجنسي لجسد المرأة بشكل مفرط، وعلى حساب بقية أبعاد حياتها” (3 صفحة 214).

تقول زنوبة: “يا شيخ عبد الله. . أصبحت سيرتي في الحي على كل لسان… فارق بمعروف وارتحل. . أو تزوجني على سنة الله ورسوله” (2 صفحة 16). في حين كانت زنوبة رمزا للاستلاب الجنسي في الرواية، فإن علاقة ولادة بنت المستكفي بعبد الله العومري تأخذ منحى آخراً، هي امرأة حرة بمشاعرها وعلاقاتها، لا تَعدّه محور حياتها كما كانت زنوبة تَعدّه. عندما شعرت بخذلانه تركته غير آسفة لتختار العالم عباس بن فرناس، العالم العارف الذي يستحق حبها وعطاءها في النهاية.

ولادة بنت المستكفي الشخصية التاريخية المشهورة، واحدة من النساء النابغات في الشعر وفنون القول، المرأة التي ذاع صيتها بسبب ثقافتها وجمالها وإنشائها ندوات الشعر في منزلها وجرأتها في التغزل، يستحضرها الكاتب لتكون إحدى بطلات الرواية، تأتي بصحبة صديقها إبن زيدون لزيارة فاس ولتكون المرأة الرمز حاملة معها رمزيتها التاريخية التي شكل من خلالها الكاتب سلسلة من العلاقات الصوفية المركبة، تلعب المرأة فيها وظيفية دفاعية ضد القهر الذي يعاني منه المجتمع ويقودها بالتالي لتكون مطلقة في حريتها وفخرها بنفسها، لكن الكاتب يصر على أن تكون الملجأ والملاذ لكل النقص العاطفي والقهر الاجتماعي الذي يعيشه الرجل في عالم موبوء بالظلم والعنف والاضطهاد؛ ويحولها إلى أسطورة تحاكي الاحلام الخائبة وتحقق النصر للإنسان المهزوم. يقول فاروق خورشيد في كتابه أدب الأسطورة عند العرب: “ويقترب جدا من الأسطورة الرمزية، تلك الأسطورة التي يضعها الباحثون تحت إطار الأسطورة التاريخية. وفي هذا اللون من الأساطير يرتفع الأبطال بحكم قدراتهم أو بحكم أدواتهم إلى مصاف أصحاب القدرات الخارقة، فيأتون بالمعجزات ويحققون لأنفسهم أو للرمز الذي يرمزون إليه الانتصار على القدر أو على القرى المعوقة للإنسان” (4 صفحة 23).

يروي الكاتب كيف اتجهت ولادة بكل قوتها الى المخبر في الحانة، سحبت الجريدة ومزقتها، صفعته ورمت حذاءها على رأسه، واتجهت إلى الرجل المخنث وسحبت (لواوبينيون) منه، ومزقتها ورمتها في وجهه، وصفعته بقوة على جبهته المفلطحة، ونزعت حذاها الأخضر الجميل ووضعته فوق عنقه. . فتجمع السكارى…وأبعدوها عنه” (2 صفحة 44).

لقد أراد الراوي أن تكون ولادة آلة دفاع ضد قهر الفرد وعجزه بحيث يلعب التفكير الإيجابي دوراً في اللاوعين برسم آفاقاً للتحرر من القهر والحلم للانتصار على الطاغية. من هنا تكون شخصية ولادة شخصية متخيلة وظّفها الكاتب لتكون شخصية روائية فاعلة، تخرج من دلالتها التاريخية إلى المتخيل، يقول سعيد يقطين في كتابه “قال الراوي” مفندا بنيات الشخصية: “فهناك الرواية المرجعية التي تحيل الى بعض الحقب التاريخية…. وهناك من جهة ثانية العديد من الشخصيات التخييلية التي ساهم الكاتب في تشكيلها واضفاء الحياة عليها بجعلها تعايش الشخصيات المرجعية أو تعيش إلى جانبها …وهناك نوع ثالث من الشخصيات يختلف اختلافا جوهريا عن السابقين. إنها الشخصيات العجائبية ذات الملامح المفارقة لما هو قابل للإدراك أو التصور وذلك لكونها مباينة لما هو مراجعي أو تجريبي الشي الذي يجعلها قابلة للتمثل أو التوهم” (5 صفحة 92). لقد استدل الكاتب من خلال شخصية ولادة إلى حالة من الاستعارة نقل فيها المشتق المتخيل إلى الواقع، حيث وظّف شهرة ولّادة بنت المستكفي في التاريخ الأندلسي كرمز للجمال والفن والشجاعة لتكون أيضا الفيض والطريق إلى السلطة المعرفية، فهي المرأة المثقفة الحرة القوية رمز العطاء والحب والخصب يقول الراوي: “تنهدت ولاّدة بأسى، وشعرت برغبة في معانقة عباس بن فرناس، وهبت روابي قرطبة وغرناطة، شفّافة طرية، فتضمخ الفضاء برائحة أخاذة، وبموسيقى أندلسية قديمة، وقررت ولاّدة أن تعود الأهل والخلان وتشعل قرطبة، وتصحب معها الفقيه العومري ولباسا، وتقيم عرساً لهذين الصديقين الجديدين وتستدعي أجمل الجواري، وأنضرهن، وتهب عباس بن فرناس ثلاثين جارية، وتطفئ ظمأه القديم، وتشيد له مخبرا جديدا، وتنهدت: ما أصعب أن يضيع عمر البدوي في الأحلام وبين أفخاذ الجواري. وما أصعب أن يظل منبوذا محروما شريدا، يفترسه وحش التوق لجسد امرأة. . يصبح هذا الوحش غازا عطنا يسد بوابات القلب، ويخنق النفوس، ويرميها فتاتا على موائد الانتظار والتوق والأحلام الملغاة، وتمنت لو أنها أميرة على بلاد العرب والمسلمين، قاطبة لوهبت كل رجل مغنية، ومعها قيثارة، ومحلا ومبخرة، وعدة أبر ليتعلم بها فن الوشم وليعلم كل امرأة تطلب منه ذلك، ولخصَّصت لكل رجل سيفا وجوادا، وما إن يحصل على الجواد والسيف، حتى تبدأ الشمس بنشر قلوعها. وينشر قلبه الصغير في التخطيط لبناء الممالك وزرع كروم العنب…” (2 صفحة 41)

يختزل هذا الشاهد الكثير من القضايا الهامة ويقدم رسائل متعددة، أهمها حالة الهدر الاجتماعي التي قدمها الكاتب من خلال شخصية عباس ابن فرناس العالم الأندلسي المعروف بعلمه وفضل اختراعاته على البشرية. يقدمه الكاتب في روايته كعالم حزين محروم لا يقدّر أحد علمه، يفتقد للحب، يرمز بذلك الى الواقع الاستهلاكي الذي نعيشه حيث لا تعطى قيمة للأشخاص المبدعين. ونرى كيف في البداية لم تقدّر ولادة عباس بن فرناس، ولم تهبه الحب والجنس الا في نهاية الرواية عندما يخذلها عبد الله العومري وابن زيدون، وذلك بعد هروبها من قصر الحاكم قرقوش الاستخريوطي غير مصدقين أنه لم يغتصبها، ليمثلا الازدواجية العربية المتسمة بالتناقض والشك والخيبة، حيث يدعي الرجل الشرقي احترامه للمرأة ومشاركته لها في أمور الحياة، وعندما تعترضها أول مشكلة يبدأ بإلقاء اللوم عليها، والتشكيك بصدقها معتقدا أنها امرأة ضعيفة تحكمها فقط مشاعرها وغرائزها، ويكون بذلك العالم بن فرناس هو الوحيد الذي وقف إلى جانبها لينتصر العلم على الانتهازية. يقول عباس ابن فرناس: “اجر. . اجر …يا عباس بن فرناس. . هؤلاء الجاحدون لن يهبوك شيئا … البحر أمامك وخلفك، والصحراء عن يمينك وشمالك، والمراكب تعلوها السماء القاتمة… ولا بد لها من دليل… وانت الهادي والدليل والمنارة. . أنت الأفق الذي يلوح محتضنا البحر والشفق، ومنى المسافرين والمرتحلين عن أوطانهم جبرا وقسرا في ساعات الوجد والخوف والعتمة” (2 صفحة 39).

يقول مصطفى حجازي واصفا القهر الذي يصيب الإنسان المبدع، وهدر المجتمع لطاقاته ودخوله في المعاناة الوجودية: “مع هدر الوعي يهدر العقل ذاته باعتبار أن الوعي هو المدخل إلى التفكير والعطاء الفكري، ذلك ما تحاوله العولمة من خلال إغراق جيل الشباب في عالم الإثارة والمتع الحسية الآني مزينة إياها على أنها غاية المنى في تحقيق الوجود وامتلاء الكيان ودلالته” (3 صفحة 31)، لقد أراد الكاتب أن يسلّط الضوء في روايته على قضايا اجتماعية مهمة كالاستبداد وهيمنة الموروث الديني والمجتمعي، وتعرض المبدع للقمع والتهميش والكبت الأمر الذي شكل عائقا اساسيا في عدم تطور مجتمعاتنا العربية، جاء ذلك كله بشكل روائي رمزي لا يخرج أبدا عن الشكل الروائي الجميل والانيق، فكانت لغته الشعرية فائضة بالإحساس وجمال التعبير، كذلك فإن تناوله للقضايا السياسية والاجتماعية والغور في النفس البشرية من خلال ثنائيات الواقعي والتخييلي، أضفى على الرواية بعدا جماليا وفنياً، يقول الكاتب: أ. د. علي جميل السامرائي: “إننا في ولادة بنت المستكفي في فاس، أمام عمل روائي يوغل بعيدا في أحلامنا الملغاة، وأمانينا الجميلة، التي ستحضر ساعة فك حصارها، عمل جرئ يخدش فينا سكونيتنا، وهزيمتنا، ويعلن مشروعه الجماعي، وطموحه الحلمي، وفق معمارية متشابكة ومعقدة، فنية في سردها وحوارها، وتقنياتها المتعددة في التشعب المكاني والزماني، والتداعيات، وتقنية القطع والوصل وشاعرية الفضاءات الشعرية القديمة والمعاصرة، والتداعيات الفلسفية الإسلامية بأبعادها المعرفية المتجددة” (6).

الدلالات اللغوية وأبعادها الرمزية في الرواية

مما لا شك فيه أن التنوع اللغوي الذي قدمه لنا الروائي قدم صياغة جمالية بامتياز، تصلك اللغة الشاعرية الارستقراطية التي قدمتها ولادة زبنت المستكفي إلى جانب لغة الشارع ورواد الحانات ولغة المخبرين وقطاعين الطرق، واللغة الحاضرة من خلال المكان وفضاءاته، التي تميزت بعوالم تشبع الف ليلة وليلة، يقول الراوي: “كانت تبدو أميرة يقطر منها وجد قديم، وعبايات عشق، وبوح وأماني ترفرف باسطة جناحيها فوق الأزقة وبيوت القصدير التي أخذت تتململ تحت وطأة قيظ جوان” (2 صفحة 25).

كذلك أحسن الكاتب باستخدامه الصور والاستعارات في وصفه التي جاءت لخدمة المشهد الجمالي في النص: “بين ثدييها لؤلؤة لا يستطيع أحد انتزاعها، لها حلمتان في كل حلمة سبعة ثقوب، يتدفق منهما الحليب، تعزف العود والكمان والبزق، والقيثارة، وتجيد الفروسية والقتال بالسيف…” (2 صفحة 75). يقول الكاتب جابر عصفور في كتابه “زمن الرواية”: “لا تكتفي الرواية بأن تستنزل الشعر من عليائه، بل تجعل منه أحد فنون العربية، في علاقات متكافئة غير متراتبة، حوارية وليست مونولوجية، ومتفاعلة متعددة الأبعاد وليست أحادية الأبعاد. وفي داخل هذه العلاقات الجديدة، أفادت الرواية من الشعر “شعريته” كما قلت من قبل وجعلت منه عنصرا من عناصرها التكوينية في مستوى، وملمحاً من ملامح أنواعها الفرعية في مستوى ثاني” (7 صفحة 45). لقد استبدل الكاتب الكتابة المباشرة بلغة التكثيف والترميز عبر وصل الواقع بالمتخيل واعتمد لغة الحوار المحملة بالوظيفة الانفعالية في تعيين الذات، وظهرت الثنائيات اللفظية التي عبّر من خلالها عن الصراع الحياتي المعاش، كما اعتمد اللغة البصرية في وصف الامكنة، وقد اتسمت لغة الرواية بالحزن والشجن، وليس غريبا أن تكون كذلك بعد أن بدا التأثير الصوفي طاغيا فيها. يقول العومري مخاطبا مولاه الذي استحضره في حوار تخيلي صوفي: في حال انخطافي وسكرتي أدعوها فتأتي، وأطرفها فتأتي، أضربها فتقبل يدي، ينتفض جسدي، تسرع كالمهرة في حل قفاطينها، لا تعرف الطمث، ولا تطالبني بأولاد يملؤون الأزقة، إذا غبت دارت الحلقة والطريقة، واذا مرضت لازمتني” (2 صفحة 76).

تعددت المستويات اللغوية في الرواية وقدمت للمتلقي رسائل كثيفة ودلالات عميقة لها جذورها الممتدة في الفكر العربي والاسلامي والصوفي، كما حملت الكثير من الافكار العربية والغربية المعاصرة والمغايرة للموروث الثقافي والاجتماعي، وفي نهاية الرواية نسج الكاتب بلغته الجميلة ثوبا بهيا مطرزا بأجمل الألوان، وتعود المرأة لتكون الملهم له كما كانت دوما منذ بداية الرواية، تبحر الباخرة المرأة الحلم والخلاص حاضنة، وتنتهي الرواية بمشهد الحب الذي يجمع ولّادة مع عباس ابن فرناس ويرمز الى انتصار المعرفة والحقيقة، فرغم السواد القابع في حنايا الرواية ينتصر الجمال والحب في النهاية، وتبدو النهاية السعيدة كحالة النشوة التي يصل إليها الفرد بعد الانتهاء من فعل الجنس، لتسدل الستارة عن حالة توهج وغليان أراد الكاتب أن يبقينا بها لنصل إلى حالة النشوة: “الباخرة العملاقة يحتضنها البحر… ويشد ضلوعها، فتدخله في أشرعتها وصواريخها، وعباس بن فرناس يغفو مستسلما وادعا على نحر ولادة ونهديها، ويبني أجمل المطارات لطائرته التي ستظل تطير وتحلق وتهبط إلى أن يبدل الله هذه الأزمنة بأزمنة جديدة” (2 صفحة 228). كذلك اعتمد الكاتب في لغته السردية على استخدام اللغة الدارجة التي لعبت دورا في تفاعل المتلقي مع عملية السرد الروائي ربطه بالواقع”ـ استنى شوية. . باللي …بالشويش. دابا ترقد الطفلة.

ـ ما نقدرش … حلي القفطان. . هي النار تاكلني” (2 صفحة 91)

في حين رأى بعض النقاد أن هذا الخلط بين اللغة الفصحى والعامية يضعف دور الراوي، ويفرض على الكاتب إضافة هوامش تشرح الألفاظ المحلية، تقول آمنة يوسف في كتابها “تقنيات السرد في النظرية والتطبيق”: “يتدخل الروائي في عملية الإبداع أو إيصال الرواية إلى القارئ أو المتلقي بشكل يضعف من دور الراوي الذي كان ينبغي أن يقوم بعملية الإبلاغ ـوحده ـ على اعتبار أنه تقنية سردية تقع داخل بنية الرواية. وعلى اعتبار أنه مكون رئيس من مكونات السرد الروائي الثلاثة الراوي، المروي، المروي له” (8 صفحة 121). لكن الكاتب أحسن برأيي عند استخدامه اللهجة الدارجة في كثير من المطارح، حيث قربت هذه اللهجة من تفاعل المتلقي وعرّفت بثقافة اللغة المحكية وأعطت شكلاً دلالياً جديداً، ولم ينس الكاتب أن يقدم شرحا للكلمات غير المفهومة في الهامش.

لقد دأب الكاتب على استخدام لغةٍ إيحائية ذات قدرة تصويرية، واستخدم اساليب البلاغة التقليدية كالإشارات والمجازات، إضافة إلى توظيف الرمز بطريقة التناص، حيث اعتبر التناص في النقد الحديث آلية جديدة من أليات صنع الرواية، ومن أهم أساليب اللغة المستخدمة في الرواية؛ وقد جاء التناص مباشراً وغير مباشر على شكل اقتباساً لآيات قرآنية كريمة وأحاديث شريفة وأمثال مغربية دارجة وسرد لفلاسفة ومتصوفين، وهو ما عكس التأثير الديني القوي في بنية المجتمع العربي، نذكر مثالا: تلاوة عباس ابن فرناس لسورة الفلق عندما شعر بالغيرة من العومري (2 صفحة 40). وفي مكان آخر يقول الكاتب على لسان العومري مستخدما أحد الأمثال الشعبية: “اللهم اجعل هذه المرأة غابة، واجعلني حطابه” (2 صفحة 16)، حيث يستخدم هذا المثل الدارج في المغرب للتعبير أنه من الجميل أن يكون المرء في خدمة الناس وسبب سعادتهم، هذه الأمثال تعكس الوضع الاجتماعي للمكان المختار للدراسة وتأثره بالمرجعيات الدينية والتاريخية المجتمعية المتراكمة. كذلك تعددت مستويات اللغة بين لغة النخبة ذات الأسلوب البلاغي الرفيع، وبين لغة العامة القريبة إلى اللغة المحكية في الشارع، وهذا التعدد لم يكن لغرض لغوي فقط، بل حمل وظائف أيديولوجية هامة، يقول الكاتب سليمان حسين في كتابه “مضمرات النص والخطاب”: “فإذا كان الراوي منتمياً إلى النخبة اختار له لغة موازية؛ لقد رأت هذا الانتماء، وإذا كان من القاعدة الاجتماعية قلص الكاتب من قدرة اللغة، ويحكم عندها على نجاحه بوصوله إلى الموازاة الدقيقة بين طرفي العملية” (9 صفحة 376). لقد تميزت لغة عبد الرحمن يونس فيما تقدم بالبعد الدلالي والمعرفي الموازي للبعد البلاغي والشاعري وكانت لغة ملائمة منسجمة مع تواترات النص الروائي.

الزمن في الرواية

وباعتبار نجاح النص الروائي يرتكز على انسجام وتوافق عناصر الرواية فلابد من تسليط الضوء على زمن الرواية، حيث أن مفهوم الزمن في الرواية لا يخضع للصيرورة الزمنية الخطية، بل هو عبارة عن تقاطع المخيلة المعرفية والتاريخية مع سيرورة الواقع مخترقا التاريخ والامكنة، يقول الكاتب الدكتور جمال الدين الخضّور في كتابه “زمن النص”: “إن حركية الأزمنة تتدخل في كل سويّة من سويّات الحركة المعرفية الثقافية في البناء الأنثروبولوجي الثقافي. فتخضع بالتالي إلى علاقة ثلاثية، أطرافها سياقات الانتاج، والعنصر المعرفي المدروس وسياقات الاستقبال. ولا يمكن إلغاء أي مكون من تلك المكّونات إلّا بالتصور الاجرائي البسيط الاشتراطي. وهكذا يبدو النقاش مفتوحاً، ليس فقط على مستوى قراءات النص انطلاقا من إحداثيات زمنية مختلفة، بل على مستوى المكّونات والظواهر التاريخية في كل حلقة من حلقات البناء الأنثروبولوجية الثقافي العربي” (10 صفحة 48). من هنا فالزمن في رواية ولادة لا يسير وفق خط أحادي آو تسلسلي، فنحن لا نعلم اذا كان زمن الفصل الثالث الذي يقدم مشهد اعتقال فاطمة الادريسي من قبل مخابرات الحاكم قرقوش الاسخريوطي قبل زمن الفصل الأول، حيث يتعرف الشيخ عبد الله العومري على ولادة بنت المستكفي في فاس في الحانة، ويقضي وقتا معها ومع صديقها ابن زيدون القادمين بزيارة من الأندلس إلى فاس، كذلك قدم الكاتب في الفصل الأول مشهد نهاية علاقة العومري بزنوبة، حيث تقرر ترك المدينة والسفر الى مدينة مكناس بعد ما طردها المستأجر وتخلى عنها العومري، ليعود لسرد تفاصيل العلاقة بينهما في الفصل الثاني باستخدام ميزة الاستباق، ليروي قصة تعارف الشيخ عبد الله العومري بزنوبة منذ اللحظة التي لمحها فيها تسير بالشارع وسار وراءها وأصر على أن يوصلها إلى البيت، وكيف دافع عنها في الطريق عندما تعرض لها أحد السكارى وأظهر شجاعة منقطعة النظير ثم تطورت العلاقة بينهما لتصير خليلته التي يزورها ليلا، وكنا قد علمنا مسبقا في الفصل الأول أن العومري تخلّى عن زنوبة وخذلها. لقد استخدم الكاتب ميزة الفلاش باك فهناك زمن القص وهو على لسان الراوي كسرد الكاتب في الفصل الأول ليوميات عبد العومري حيث يخرج من الجامع في النهار ليرتاد الحانات ليلا ويناديه بعض الشبان شيخ زنوبة تلميحا لزياراته المتكررة وعلاقته غير الشرعية بزنوبة، وهنا القص يستبق الحكاية: “وتناهى إلى مسمع العومري أن زنوبة سترحل إلى مكناس، بعد أن أصر صاحب المنزل على إخراجها عنوة، فهي لم تدفع أجرة الكراء منذ أكثر من خمسة شهور، فأسرع الخطا واهتزت الكتب في حقيبته القديمة التي تشبعت المجد والفقه كابرا عن كابر” (2 صفحة 15). لقد حاول الكاتب في الرواية الانعتاق من الزمن ليربط الزمن بالإحساس الإنساني الذي يهبنا الحياة والاستمرار ليصبح الزمن مدركا حسيا يتشكل فيه السرد عبر أزمنة الحلم والاستحضار، وبالتالي فإن الزمن متغير في الرواية، يقول المؤلف حسن بحراني في كتابه بنية الشكل الروائي: “بخلاف الزمن الديكارتي فإن الزمن السردي لا يكون مركبا من جواهر مستقلة أي أنه ليس زمن التتابع الدائم الصرف، فالأحداث التي تقع في القصة ليس بينها أدنى رابط وانما تتوالى في حركة لا نهائية” (11 صفحة 110)، إذا فزمن القص في الرواية يتداخل باستمرار وهو أقرب الى الزمن النفسي الذي يعكس السلوك البشري حيث للرغبة الحيز الأكبر في الرواية وهذا الزمن يتسم بالاعتراض والتنافر لأنه يتواجد خارج الشكل الزمني الميتافيزيقي، لكنه محكوم بالذاكرة والبعد المعرفي للكاتب، وإن تداخل الخيال مع الواقع يرسم حركة متغايرة وأحياناً لولبية، وباعتبار التيار النفسي يعتمد على الذاكرة فلابد أن ينتج عن ذلك فيضا من الزمن ليأتي الزمن بطيئاً، تطول فيه حالات التأمل والمناجاة الانسانية ويطول الحوار يقول الكاتب: “وفكر كثير من رواد الحانة أن ينتقلوا إلى حانات بعيدة. ليشربوا بحرية وفرح وبلا خوف ولا رقابة… ويلتقوا بعشيقاتهم في جو آمن. . لكنهم اكتشفوا أن الحانات كلها مليئة بشتى أنواع الشكاكين، الذين يغيرون هيئاتهم وأشكالهم كل ليلة؛ وسرعان ما عاد هؤلاء الرواد إلى الحانة المركزية باعتبار أن خمورها أجود الخمور، وأن النساء فيها كثيرات جداً” (2 صفحة 152).

كما لحظنا استحضارا وحنينا للماضي وهو سمة اتسمت بها شخصيات الرواية العربية بسبب اختلال معايير الحاضر وخيبات الامل والاخفاق الذاتي، وبذلك كثرت المناجاة والصور المتخيلة في الرواية؛ يقول الدكتور مراد عبد الرحمن مبروك في كتابه “بناء الزمن في الرواية المعاصرة”: “إن أهم أنماط الزمن ارتباطا بالحالات الشعورية هو الزمن النفسي، ويرجع هذا أيضا لطبيعة الواقع الحياتي، فقد أدت التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية التي مر بها واقعنا العربي وبخاصة منذ الستينات وحتى أوائل التسعينيات الى انسحاب الذات إلى ذاتها والشعور بالعجز والضياع، وتداعي الأحداث الماضية والمستقبلية على الذات في اللحظات الآنية” (12 صفحة 15).

إن العجز النفسي الذي ذكره الدكتور مبروك شكل حالة من خواء الزمن في الرواية، وكان فضاء الرغبة هو المحرك للزمن في غالبية السرد، فتداخلت أزمنة القص بين الزمن الحاضر المليء بالإحباط وزمن المتخيل والحوارات الداخلية. يقول الكاتب على لسان فاطمة الادريسي التي استحضرت حوارا متخيلا مع الشخصية التاريخية عبد الرحمن الداخل، حيث قادها القهر والاضطهاد لتحلم به منقذا لكرامتها: “مظلومة… أقسم لك مظلومة…أنا لا أعرف لماذا موجودة هنا…طلبت محاميا. . ما أتاني أحد …حتى اللقمة حرموها مني . . أكاد أموت جوعا يا عبد الرحمن. . يأخذونني كل ليلة. . يضاجعونني. . ثم يرمون بي في هذه الزنزانة عارية وحيدة…لا ماء ولا طعام لا شراب لا صحف لا مجلات. . الرطوبة سكاكين تنخر مفاصلي. . حررني أهب لك صبيانا وبنات أجمل من كل نساء دمشق وغرناطة” (2 صفحة 119).

لكن زمن القص المركب في الرواية لم يلغ وجود تسلسل زمني ذي معنى حيث تنتهي الرواية بهرب ولادة بنت المستكفي من بطش الحاكم مع أصدقائها ابن زيدون والعومري وعباس ابن فرناس على متن سفينة إلى مدينة اليكانتي الاسبانية (ها نحن في أليكانت، أول المرافئ وأخرها، حمدا لله على سلامتكم … لا تتحركوا من مقاعدكم حتى ترسو السفينة تماما) (2 صفحة 228). الفضاء المكاني في الرواية

يؤسس الفضاء المكاني في الرواية خطاباً ذا مدلولات متعددة على الصعيد الاجتماعي والسياسي والإنساني، وهو خطاب إيحائي بالإضافة إلى كونه تصويرياً. يُعدُ الحيز المكاني مادة هامة للدراسة في الرواية لأنّ الكاتب اعتمد على المكان كمكون تعبيري، وقد تجلى في الرواية بعدة مظاهر؛ المظهر الجغرافي حيث جرت أحداث الرواية في مدينة فاس في المغرب العربي وذُكر عدد من المدن الموجودة في المغرب، والمظهر الايحائي الذي لا يتوقف عند المستوى الحسي، بل يرتبط بأسرار ورموز وقصص عبر التاريخ. فاذا كان للمكان الجغرافي حدودٌ تحده، فان الحيز المكاني لا حدود له، ولا يمكن دراسته بمعزل عن الزمن. يقول الدكتور عبد الملك مرتاض في كتابه “في نظرية الرواية”: “جمالية الكتابة الوصفية للحيز بخاصة؛ تمثل في الايحاء والتكثيف، دون الإطناب والتفصيل. فكأنها تتكفل بقول نصف ما تريد قوله، وتترك النصف الآخر للمتلقي فيكتمل العمل، وتتشكل الجمالية، ويتم التضافر بين المرسل والمستقبل، أو بين الكاتب والقارئ” (13 صفحة 150). لقد اجتهد الكاتب بتوظيف المكان ليكرّس التمايز الثقافي والمعرفي، فكان المكان الفني حاضراً بقوة إلى جانب المكان الفيزيائي من خلال اللغة العارفة التي ألمّت بالأشياء وقاربت عناصر السرد. لا شك أن الأمكنة تحمل أسرار الشخصيات، وهي مرهونة بها، لذلك لا يمكن تتبع حركة الشخصيات بدون تأثير المكان عليها. يقول الكاتب خالد حسين في كتابه “شعرية المكان في الرواية الحديثة”: “إن تأسيس الفضاء الروائي إنما يرتبط بنهوض القوى الفاعلة في مسار السرد وما يرتبط بها من أحداث مختلفة، وما تقوم به من اختراقات في المكان للاتصال بموضوعاتها، وكأن المكان دون الحركة والحدث يبدو كما لو كان سديميا غير محدد الابعاد والاتجاهات” (14 صفحة 100). من هنا نرى كيف تنقل الأمكنة رؤى الكاتب، وتعكس انطباعات الشخصية النفسية والرؤى المجتمعية، وتقود عبر المتخيل إلى بقاع جغرافية مختلفة. نورد مثالا على الاستدلال المكاني قوله: “من نافذته الجميلة تأمّل شارع علال ابن عبد الله حيث كانت بعض النساء المتبرجات ذوات التنانير القصيرة والشعور المكللة بأحدث تسريحات تقودهن كلابهن ذات الشعور الطويلة الى مرقص جيفرسون والكوليزي، وتنهد بصمت، وقد رزح صدره تحت وطأة جبال شفشاون، ومراكش، تذكر أيام الصبا وأيام جامع القرويين وصبايا فاس” (2 صفحة 20). لقد انتقل الكاتب من الصورة الواقعية التي أمامه وهي مرور سيدات متبرجات في شارع علال ابي عبد الله إلى فضاء آخر متخيل في أماكن أخرى، مستخدما الفضاء الايحائي في التعبير عن هواجس وانفعالات الشخصية واظهار البعد النفسي لها وبالتالي أصبح المكان الفني مفتوحاً على أمكنة نصية حاضرة ومتخيلة، ورغم وفرة الاستعارات والرموز الدلالية في الرواية إلا أن ذلك لم يكن على حساب المكان الواقعي، حيث أهتم الكاتب بتوثيق المكان الفيزيائي، كذكر أسماء المدن، مثل فاس وخنيفرة وقرطبة ومكناس واليكانت وغيرها من الامكنة التي ترتب الصورة في ذهن المتلقي، ليقدم من خلالها رؤيته التركيبية للمكون المكاني، والتي تقاطعت فيها الرؤية الذاتية التي يغيب فيها المكان مع الرؤية الموضوعية, حيث يقدم وصفا دقيقا للمكان الملموس، فمن خلال هذا التقاطع يخلق الفضاء المكاني الروائي عبر سياقات اجتماعية ونفسية متعددة، فقد أراد الكاتب من خلال ذكر جبال شفشاون وجامع القرويين استحضارَ، الحالة النفسية التي شعر بها العومري عندما كان في مدينته وكأنه يستدعي الذكريات من خلال المكان الفيزيائي، ومن هنا يتقاطع الفضاء النفسي مع الفضاء الطبيعي؛ يقول أيضا في وصفه لمدينة خنيفرة: “ابتسمت ولادة قائلة: ماذا تعني خنيفرة يا شيخ؟ قال العومري: إنها البؤبؤ الذي يضئ ليل المراكشي المظلم… إنها التاريخ والبوابة… إن بها بيوتا ملونة يؤمها أبناء مراكش، إذا ما جار الزمان عليهم، وهجرتهم زوجاتهم…إنها الجواد الذي ما كبا في حياته. . وصفه للفضاء المكاني بشكل يتوقف فيه الزمان على حساب الوصف فالوصف هنا مجازي ذو دلالات نفسية عميقة يأخذ حيزا من السرد بحيث يتبدى الانقطاع الزمني، خاصة عندما يستخدم الكاتب خاصية الفضاء الفيلمي؛ نقدم مثالا عن ذلك من الرواية، عندما أراد الشكّام مقابلة الحاكم قرقوش الاسخريوطي ليخبره بأمر ولادة، وأصر على مدير مكتبه أن يسمح له بالدخول يجيبه الحاكم: “يابن الكلب … دين أمك …وأبوك…ألم أقل لك. . لا أريد رؤية وجهك هذا المساء ولا أريد مقابلات مع أي كان ألا ترى أني مشغول؟ كان يجلس على أريكة وثيرة بجواره خمس جاريات من أجمل… جواريه. . كن شبه عرايا، وكان السرير الدوّار يدور هادئاً. . مستعداً لطقس الجنس المسائي… الذي اعتاد عليه قرقوش بعد أن ينهي أعماله اليومية المرهقة، التي تنحصر في قراءة ملخصات التقارير الرسمية التي تقدم له من كبار الشكاكين في الدولة. اللذين لا يعرفون بعضهم. ثم أهم الأخبار العالمية. وكان يتوقف زمناً طويلا عند أخبار المعارضين… هؤلاء الكلاب ماذا يريدون؟ لا بد أن أوفيهم واحداً بعد الآخر. بعد ذلك يتأمل مدينته العريقة. . المدينة المقدسة الهادئة. . ويحس بنشوة عارمة. . إنه الإله المتّوج بالسطوة، والعزة والمنعة، وشكاموه من أنشط شكاوي المعمورة. لا يتركون كبيرة ولا صغيرة إلا ويعرفونها. …” (2 صفحة 25). ويستمر وصف الكاتب لحال المدينة وأحوالها السياسية والاحزاب ثم يعود لوصف الجواري الجميلات وجمال القصر، وبعد هذه الوقفة الزمنية التي قدمت معلومات هامة ومكثفة أغنت الرواية بمضامينها المعرفية ودلالاتها الاجتماعية والسياسية يعود ليسأل ماذا يريد هذا الشكام؟ دام الوصف أكثر من صفحتين، ليتابع الراوي زمن القص بسؤال الشكام عن سبب مجيئه، وهذا الوصف الذي اعترض الحدث لم يكن عفويا، وإنما كان مهما جدا لتقديم رؤية الكاتب عن شخصية الحاكم الدكتاتور وبسط سلطته على الشعب بالقوة والترهيب والتجسس، من هنا كانت الرواية بؤرة مكانية نفسية، ولعل من أهم مكونات الفضاء المكاني في الرواية هو الفضاء الصوفي حيث يجتمع البعدان الوجودي والمعرفي في تشكيلات السرد، فإذا كانت الرؤيا هي أداة المعرفة الصوفية فإن الكاتب أفضى برؤى متعددة أفضت إلى تشظي المكان والزمان يقول: “جسد فاطمة الإدريسي المتوج بالتيجان واللآلئ، وخضاب الشمس الشهية، يتوهج فضيا تحت سماء الشام وعلى ضفاف الفرات. بدت هذه المرأة أطول من الفرات… زرقة عينيها الجميلتين أكثر صفاء من ماء الفرات …هذه المرأة هي الفرات وغرناطة والرصافة والنيل …هي النخيل والرمان والبلح. . هي آخر المرافئ والخلجان التي سيلوذ بها، بعد أن ينتهي من أمر البربري اللعين شقنا بن عبد الواحد …شكرا لك أيها الله.. شكرا أيها الزمن المضيء… زمان الفتح والتعمير والسيادة… فاطمة الإدريسي هي الهدية السماوية المباركة …” (2 صفحة 108). إن وصف عبد الرحمن الداخل لجمال فاطمة الإدريسي يتعدى الجسد حيث تتفجر المعاني الصوفية في النص، فاطمة أصل الوجود ومصدر الجمال، الجسد امتداد للمكان الاجتماعي إنه مركز الانبعاث. يخرج الصوفي من المكان متخطيا حدود الجسد، وذلك للتحرر من قيوده للوصول للكمال المطلق، يقول الدكتور وفيق سليطين في كتابه “الزمن الأبدي”: “ربما صح القول بأن الإعراض عن المجتمعي، تبدى صوفيا من أحد جوانبه عبر إطراح لغته والتحوّل عنها نحو لغة أخرى تنمو على مستويات متعددة، دون أن تقود إلى استهلاك ما تنمو عليه، ودون أن تعد بنهاية أو تقرب منها ومن هنا، كانت هذه اللغة تضن بمضمونها وتسكت عنه، في الوقت الذي تقدمه غارقا في الحجب والظلال. وبذلك تدفع القارئ إلى تأملها والغوص فيها، حتى لا يظل أسير منطوقها، ولا يبقى مأخوذا بظاهر ما تقول” (15 صفحة 243). وهذا المعنى الرمزي المكثف الذي قصده دكتور سليطين طغى على وصف الكاتب للمكان ولبقية عناصر الرواية المفعمة بالرمزية، رواية الحلم والسعي الى تكسير القيود وإطلاق العنان للتفكير والتعبير والسعي نحو الكمال المنشود. ويبقى فضاء السجن من الفضاءات الهامة في الرواية الذي لا يمكن إغفاله من الدراسة يقول الكاتب: “في سجن فاس المركزي بدت الدهاليز رطبة موحشة، تكوّر الوطن المنفى مقيدا بسلاسل داخل أقفاص. . اجتمعت حوله الخنازير والوحوش وبدأت تفترسه…هنا يلتقي السجناء والذين لا يعرفون لماذا سجنوا… يهمسون ويوحون… صدى يقتل الروح…” (2 صفحة 172). يُعد السجن من الأمكنة المعادية السلبية حيث يعيش الفرد الغربة والقهر والإذلال، يقدمه الكاتب بأسلوب بلاغي بارع التصوير، يقدم فيه السجين كرمز للوطن المسلوب، وتتعدد الدلالات المعرفية للمكان وتأخذنا اللغة بأسلوبها التعبيري العميق إلى أعلى درجات التفاعل، حيث نعيش القهر والحزن والاكتئاب من خلال هذا الرسم للفضاء المكاني لصورة السجين المقهور المذلول في مكان رطب موحش، وما أفضت إليه من حالة نفسية سيئة جدا جعلته يتخيل أن الوحوش تفترسه، لقد أبدع الكاتب حقيقة في استخدام الفضاءات المكانية سواء فضاء المدينة بشوارعها وناسها وعاداتها اليومية، أم فضاء الحانة حيث السكارى وفتيات الليل وتواجد المخبرين ومن ثم فضاء السجن وقصر الحاكم المترف بالرفاهية على حساب الشعب الفقير المحروم. يقول الكاتب على لسان ولادة واصفة قصر الحاكم: “فطاف بي عليه… وأبصرت مياهه وشبابيكه وأنابيب. المتخذ بعضها من فضة مطلية بالذهب وغير مطلية وبعضها على هيئة طائر إذا خرج منها الماء صوّت بأصوات طيبة، ومنها أحواض رخام بديعة الصنعة والمياه تخرج من الأنابيب إلى أحواض ومن الأحواض إلى بركة حسنة الإتقان، ثم منها إلى بستان، ثم أراني نحو عشر خلوات، كل خلوة منها أحسن من صنعة أختها، ثم انتهى بي إلى خلوة عليها باب مقفل بقفل حديد، ففتحه ودخل بي إلى دهليز طويل كله مرخّم بالرخام الأبيض…” (2 صفحة 220)، إلى آخر الشاهد الذي يفصّل فيه عجائب بناء وهندسة القصر. وهنا كان وصف الكاتب للمكان الجغرافي وصفا مسهبا محسوسا لم يكن الهدف منه فقط إظهار جمال اللغة وبلاغة الصور، وإنما أراد منه الاستدلال على القضايا الهامة الأخرى الاجتماعية والسياسية والأخلاقية، فالحاكم ينعم بثروات البلاد ويغدق الاموال على نفسه ويتفنن في اقتناء ما غلى وندر، في حين يشد الخناق على شعبه ويرسل المفكرين والمناضلين والشعراء والناس الابرياء إلى السجون.

خاتمة

إن رواية ولادة بنت المستكفي في فاس تعد بحق عملاً روائياً مبهراً، تمايزت عن غيرها من الأعمال الروائية لأسباب متعددة، لعل أبرزها هي الجرأة والاستخدام الجديد لمفهوم الجنس، لقد وظّف الكاتب مفهوم الجنس كأسلوب تمرد على الواقع ببشاعته وقسوته وكأنه أراد إظهار الشيء بضده، فقد ظهرت العلاقة الحميمية بين الرجل والأنثى بشكل جمالي و أسلوب فني رفيع ذي ذائقة جمالية مترفة وكأنه أراد من خلال هذه الفسحات الجمالية أن يتمرد على الواقع ويكسر كل القيود الاجتماعية والدينية ويقابل القبح بالجمال، إنه يرمز لحلم الحرية المفقودة التي يسعى إليها الإنسان العربي، استخدم رمزية الجنس كمدلول للسعي نحو الكمال وتحقيق الذات لوجودها. ولم يكن الجنس يقتصر على المكان، بل فتح آفاق التخيل للتمرد على الواقع المهزوم من خلال فضاءات الرواية اللامتناهية وقد زاد من غموض الرواية ورمزيتها الأثرُ الصوفي الواضح فيها حيث امتلأت الرواية بالرموز الروحانية وذكر اقتباسات وتضمين لأهم الصوفيين كالنّفري والحلّاج وبدوي الزمان وأبي الحسين السهيلي وغيرهم. وهنا لا بد من التنويه إلى أن الكاتب برمزيته أعلى من شأن المرأة، وقدم رؤية ومفهوماً جديداً لشخصية المرأة في العالم العربي، لقد قدم نموذج البطلة ولّادة بنت المستكفي أجمل تقديم فهي الشخصية النسائية التاريخية المشهورة بجمالها وعلمها ومنافستها للرجال وكأنها فعلا الشخصية الحلم لكل امرأة عربية أن تكون حرة، قادرة على التعبير عن رغباتها وعلى اتخاذ قراراتها بنفسها دون الرجوع إلى الرجل. لكنها أيضا الرمز الحلم للرجل، فهو يحلم أيضا أن يكون حرا، قادراً على التعبير عن أفكاره دون سلطة المجتمع أو الحاكم. المرأة إذن هي الفاعل الاساسي والمحرك في بناء الشخصيات، والعلاقات المنتجة هي علاقات تجنيسية، دون التركيز المباشر على الدافع الجنسي الفرويدي، لأن الرواية تعطي هذا الدافع بعدا رمزيا انسانيا يصل إلى مرحلة التصوف حيث السعي نحو الانعتاق الروحي والانفصال عن الواقع الاجتماعي والسياسي والديني للوصول إلى الخلاص.

المراجع

1. ميخائيل باختين. الكلمة في الرواية. [المترجمون] يوسف حلاق. دمشق : وزارة الثقافة ، ١٩٨٨.

2. محمد عبد الرحمن يونس. رواية ولادة بنت المستكفي. بيروت : دار الكنوز الأدبية، ١٩٩٧.

3. مصطفى حجازي. التخلف الاجتماعي.ً مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور. الدار البيضاء-المغرب : المركز الثقافي العربي، ٢٠٠٥.

4. فاروق خورشيد. أدب الأسطورة عند العرب. الكويت : المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. عالم المعرفة، العدد ٢٨٤، ٢٠٠٢.

5. سعيد يقطين. “قال الراوي” البنيات الحكائية في السيرة الشعبية. الدار البيضاء المغرب : المركز الثقافي العربي، ١٩٩٧.

6. السامرائي, علي جميل. قراءة لغوية في رواية ولادة بنت المستكفي في فاس للقاص والروائي الناقد الاستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن يونس. المجلة الامريكية الدولية للعلوم الإنسانية والاجتماعية. ٢٠٢١، صفحة ١٢.

7. جابر عصفور. زمن الرواية. دمشق : دار المدى، ١٩٩٩ .

8. أمنة يوسف. تقنيات السرد في النظرية والتطبيق. اللاذقية : دار الحوار.

9. سليمان حسين. مضمرات النص والخطاب. دراسة في عالم جبرا إبراهيم جبرا الروائي . دمشق : اتحاد الكتاب العرب، ١٩٩٩.

10. جمال الدين الخضّور. زمن النّص. دمشق : دار الحصاد، ١٩٩٥.

11. حسن بحراني. بنية الشكل الروائي(الفضاء ـالزمن ـ الشخصية). بيروت : المركز الثقافي العربي، ١٩٩٠ .

12. مراد عبد الرحمن مبروك. بناء الزمن في الرواية المعاصرة. مصر : الهيئة المصرية للكتاب، ١٩٩٨.

13. عبد الملك مرتاض. في نظرية الرواية. بحث في تقنيات السرد. الكويت : المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. عالم المعرفة، ١٩٩٨ .

14. خالد حسين حسين. شعرية المكان في الرواية الجديدة. مكان غير معروف : كتاب الرياض ٨٣ مؤسسة اليمامة.

15. وفيق سليطين. الزمن الأبدي. الشعر الصوفي. الزمان، الفضاء، الرؤيا. اللاذقية-سوريا : دار نون للدراسات والنشر، ١٩٩٧.