علي بدر… سرديات الأمكنة المخدوعة

المكان في نص الكاتب العراقي ليس بريئاً... فهو يُخفي أكثر مما يُظهر

المصدر: الشرق الأوسط

الولع بالأمكنة ليس غواية فقط، بل هو محاولة في التنصيص مع ما تحمله تلك الأمكنة، لتكون جزءاً من الوجود والتخيل، ومن العلاقة الغامضة مع المعنى واللذة والحنين والاختباء. المكان هنا هو الفضاء الذي يتجاوز حدود الدال الضيق إلى المدلول السائل، على نحوٍ تتبدى مظاهره من خلال سرديات الهوية والانتماء والنص والتاريخ، وكأن هذا المكان يتخلى عن مرجعيته في «الجغرافيا» ليبدو وكأنه وجود تصنعه اللغة، أو السيرة والذاكرة والجماعة…

علي بدر المغامر والسارد يضعنا عند المخفي من سرديات تلك الأمكنة، نازعاً عنها الضيق من التوصيف إلى الاتساع، بمعنى الانغمار في التحول والاحتواء؛ إذ تحتفي بملامح في الكتابة، حيث استغواء الإدهاش والسرد الذي يُغذّي المكان بطاقة التشظي، وشهوة الاستعارة، فلا هوية لهذا المكان سوى ما يصنعه من تمثلات تصنعها اللغة أكثر مما يصنعها الواقع…

ما كتبه علي بدر عن المقاهي الإيطالية والروسية والبيروتية والبغدادية يكشف عن هوية تلك الأمكنة المدهشة، السرية والغامضة والموازية، وعن علاقتها بصناعة التاريخ المهمل، تاريخ الجماعات والشعراء وأصحاب البيانات، حيث يتحول التعرّف على التفاصيل اليومية إلى علامات، وإلى إغواءات تُحرض على الحكي والتشهي، وعلى استدعاء النص بوصفه تمثيلاً للغائب، والحكاية بوصفها سيرة لما يُكتب عن «أبطال» ساخرين… هو سكون المقهى، لكنهم يحملون معهم أرواح سكان المكان الملحمي، فيضعون الجسد وقرينه النصوصي داخل لعبة نسقية مفتوحة، يتحرك فيها العوليسي والشاعر والمغني والعاشق، مثلما يتحرك فيها الصعلوك المغمور بأوهام سرديات الهامش الصاخب في المدن الكبرى.

علاقة الثقافة الأوروبية بالمقاهي لها خصوصية وسرائر تُخفي كثيراً من «المنسي من التاريخ»؛ إذ يتحول فيها الكلام إلى زمن يومي، والجسد إلى بطل طقوسي يؤدي وظائف الحضور والهذيان والحميمية، وكأنه يصنع نظيراً للملحمة الغائبة، فالمقهى مكان تطهيري، يشبه الكنيسة، أو الجامع، حتى تبدو هذه الثنائية وكأنها بحث استفزازي عن فكرة التطهير، فاستعارته لقول ألبرتو مورافيا عن علاقة المقهى بالتاريخ، تحمل معها ما يشبه التلاقح، والاشتهاء؛ إذ يقول مورافيا: «لقد أنجبت المقاهي الإيطالية أوروبا الجديدة».

هذا القول ليس فنتازيا، فبقدر ما هو استقراء لما تخفيه تلك المقاهي من تفاصيل، ومن أسرار سرعان ما تتعرى، فإنه يرتبط بغواية صانع السرديات وما يخفيه؛ إذ يجعلها مواربة إزاء أخرى مضادة، عالقة بحميمية، تبدو وكأنها تجعل من التضاد جزءاً من لعبة الجسد ذاته، متوهجاً، غاوياً، مُهيأً للتحول إلى جسد تنط به الشهوة إلى أقصى الاعتراف.

ما يحضر في المقهى لن يكون مكبوتاً، فرغم أن أغلب المقاهي مراقبة، فإنها تظل مسكونة بكثير من السحر والغواية والحوار والشغف، وهو ما يمنح التفاصيل – الطاولة، البن، نظرات النساء، العطر – حساسية فائقة الاستدعاء، في تمثيل هوية المكان «السائل»، وفي تمثيل الذات وهي تمارس طقوس وعيها المفارق، بوصفه أولى العلامات على وجود «شرارة ثورة مؤجلة» كما يسميها بدر…

وحتى استعادته لحكاية إيتالو كالفينو تكشف عمّا هو عميق في سردية المقهى، فقوله: «لا أحد يمكنه أن يروي تاريخ الفكر الأوروبي من دون أن يمر على مقاهي روما»، يضعنا إزاء تلك التفاصيل، وإزاء ما يصطخب بها من استغواءات عميقة، لا سيما ما يتعلق بها من مفارقات وتقابلات، فيزداد سحرها عبر ما تصنعه اللغة، وعبر ما يتوهج منها دون تدوين، حيث «يتبادل الأدباء والنقاد والرسامون الخيانات الفكرية والقبل السريعة والأحلام الماركسية المبتلة بالخمر».

هذا التبادل المكشوف على كلّ شيء يبدو قابلاً للتحول، فيكتسب وجوده السحري من خلال ما يساقط منه من استعارات التشهي، ومن استعارات الرفض والإحساس بأن المقهى بيت أنطولوجي، تتسع فيه الأشياء عبر اللغة، وعبر ما تصنعه من استعارات وإحالات، حيث «تختلط الأرواح بالسياسة كما يختلط النبيذ بالدم»، وحيث تبدو «الثورة تتنفس عبر فم امرأة تضحك وهي تدخن»، وحيث تكون «الطاولات شاهدة على حوارات لا تنتهي بين اليسار الرومانسي الذي يريد أن يحرر الإنسان، وبين الفاشيين الذين أرادوا أن يطهروا الوطن من ضعفه».

هذه السرديات المكثفة، تسحب اللغة إلى منطقة التفكير الصاخب، أو ربما إلى وجودٍ يشبه «الدازين» حيث يكون هذا الوجود رهيناً بالتفكير، وبما يصنعه من مفارقات تسوّغ الوجود، فتجعله متعالياً وفاعلاً، وقادراً على أن يجعل من الأفكار النظير الفعال للتاريخ، حيث تبدو الأفكار الكبرى أكثر تمثيلاً لتفاصيل الأحداث والصراعات الكبرى، ولما تصنعه الجماعات من علامات تخص تلك الأحداث التي تصنعها السلطة، حيث يتم قمع وإقصاء ومراقبة مرويات الهامش، التي يحفل بها السري الغاطس في لا وعي المقهى والبيان والمبغى والحزب، على نحو يتحول فيه هذا المقهى إلى سلطة موازية رغم إخفائها، وإلى نص سري له فرضياته وتخيلاته، حيث تختلط عبره الأشياء بالحكايات، والأجساد بالشهوات، واليسار باليمين، فقوله حول ما يحدث في مقاهي ميلانو، وفي أمسيات «ركن جماعة 63»، يكشف عن تعالقات تبدو أكثر إثارة، وأكثر مفارقة، وأكثر شغفاً بالتمرد، واصطناع ما يعادلها من البلاغة والهذيان والتشهي؛ إذ يرى «الشعراء يتحدثون هناك عن الجسد كما لو أنه نص سياسي، عن القبلة كفعل تحرر، عن اللذة كبيان ضد الفاشية. في تلك الأمسيات التي تختلط فيها رائحة الجلود مع عطر الورق والعرق والكوكاكولا، كانت الحكايات الإيروتيكية تنفجر من فم اللغة نفسها، كأن الأدب قرر أن ينتقم من الكنيسة ومن البرجوازية معاً، أن يحرر الشهوة من الخطيئة، والفكر من الطاعة».المكان وما تصنعه اللغة

المكان في نص علي بدر ليس بريئاً، فهو يُخفي أكثر مما يُظهر، ويصطخب أكثر مما يتستر، على نحوٍ يجعل من أصحابه وكأنهم ممسوسون، يمارسون طقوس استدعاء العالم إلى المقهى، والإشهار بالكتابة حدّ ممارستها كنوع من الحركات الصوفية، حيث يُراقب الجسد وهو يتحول في المقهى إلى علامة للتشهي، وحتى الأفكار تتخلى عن بعضها لكي تخرق حدود الوحدة، فتجعل من اللغة هي الشاهد الخائن والماكر على ما يجري؛ إذ يستعير علي بدر لسرديته المهووسة بذلك المكان أسماء لها ذاكرة ضاجة بالتمردات، فوجد في طقوس بازوليني «القديس القذر» كما سمّاه، من يرقب العالم من خلال عين مركبة، تشبك بين الصور السينمائية والصور الشعرية، واجداً في المقهى مجالاً ليس حيادياً، حيث يتقبل التمرد والإغواء، ويصلح لكل شيء، للحب والكراهية والجنون والهتاف، حيث يجعل من إيطاليا «مقهى كبيراً» كما يقول، يرصد فيه ملامح الأمكنة وهي مفتوحة للعابرين، ومشغولة بالمفارقات «في زاويةٍ ما، ثمة فتيات يضحكن ويقرأن دانونزيو، وفي الزاوية المقابلة رسام شيوعي يناقش رفيقاً فاشياً حول معنى الجمال، وفي الخلفية يعزف غجري منفرد على الكمان بينما تتصاعد رائحة التبغ والرغبة والتمرد».

ما تصنعه المدن

بما أن أغلب شخصيات علي بدر إشكالية وتعاني من عقد الهوية والجنس والسلبية الاجتماعية والطبقية، فإنها تتعرّض إلى عدوى المدينة، بوصفها مكاناً إشكالياً ومعقداً؛ لذا يجعل تلك الشخصيات مهووسة بسرديات مناورة، ومخادعة عبر الأقنعة، وبالأكاذيب، والفحولة الجنسية، والأوهام الثقافية، حتى تبدو تلك الأوهام وكأنها تعكس وجودية وأخلاقية. لا يجد المثقف الذي يقترح أنموذجه علي بدر نفسه سوى أن يكون مخادعاً، وفحلاً جنسياً، ومتوارياً خلف أقنعة واستعارات تجعله أكثر تورطاً بـ«الوعي الزائف».

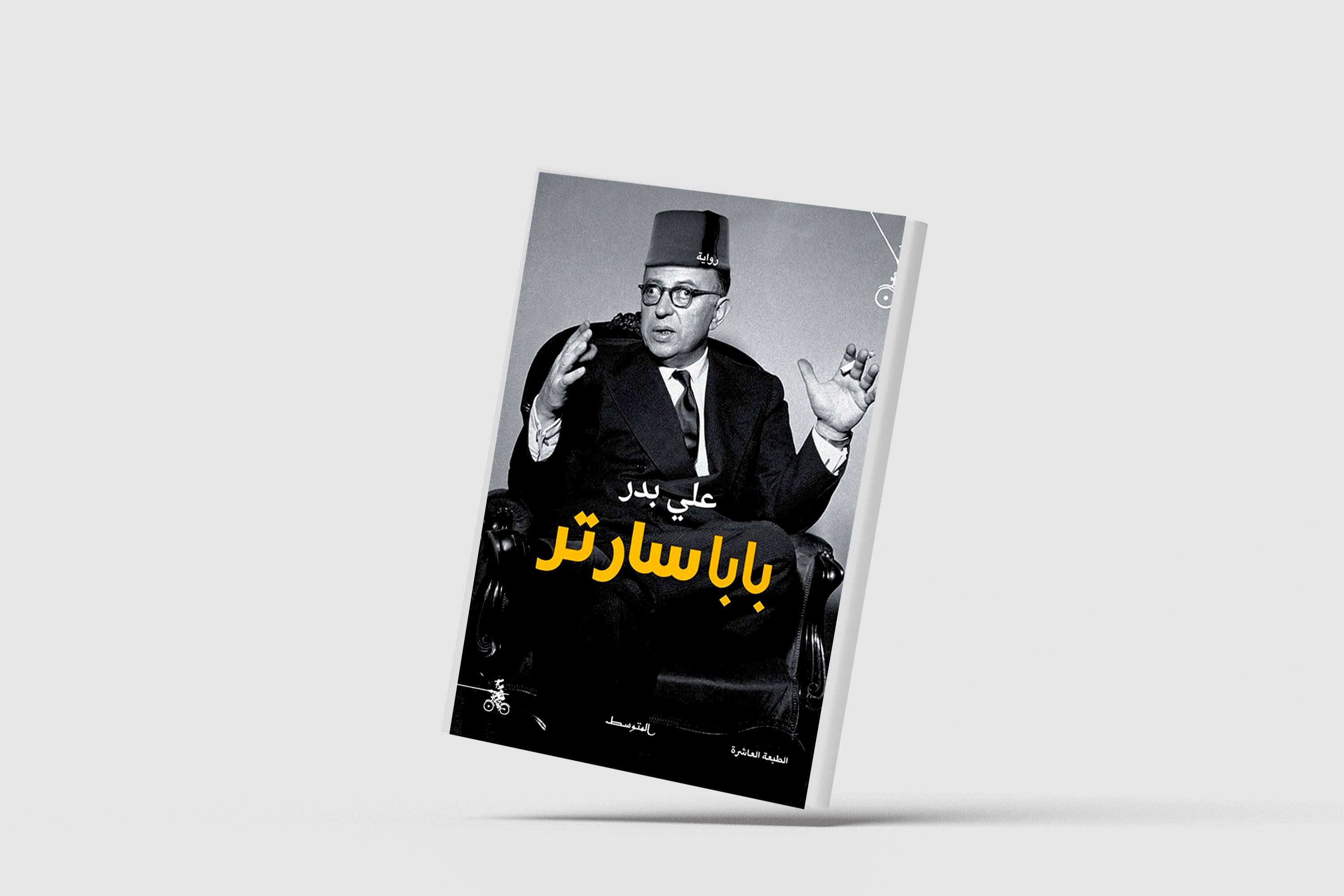

في رواية «بابا سارتر» تخضع الشخصية الرئيسة إلى قصدية واضحة، وإلى تصميم سردي أراد منه الروائي جعل «البطل الضد» يعيش أوهام الوعي الزائف في الأفكار، وفي العلاقة مع المكان الهامشي، ليمرر لنا سخريته من أنموذج «المثقف الستيني» الموهوم بغرائبية الصدمات الكبرى، بما فيها صدمة انقلاب 1963، التي عتّم علي بدر على تداعياتها السياسية والآيديولوجية، ليكون حضور «فيلسوف الصدرية» هو الأنموذج الموهوم للبطل الهروبي، الغارق بتمثيل وجوده عبر مشهديات الوعي الزائف، والمكان الزائف، والهوية الزائفة.

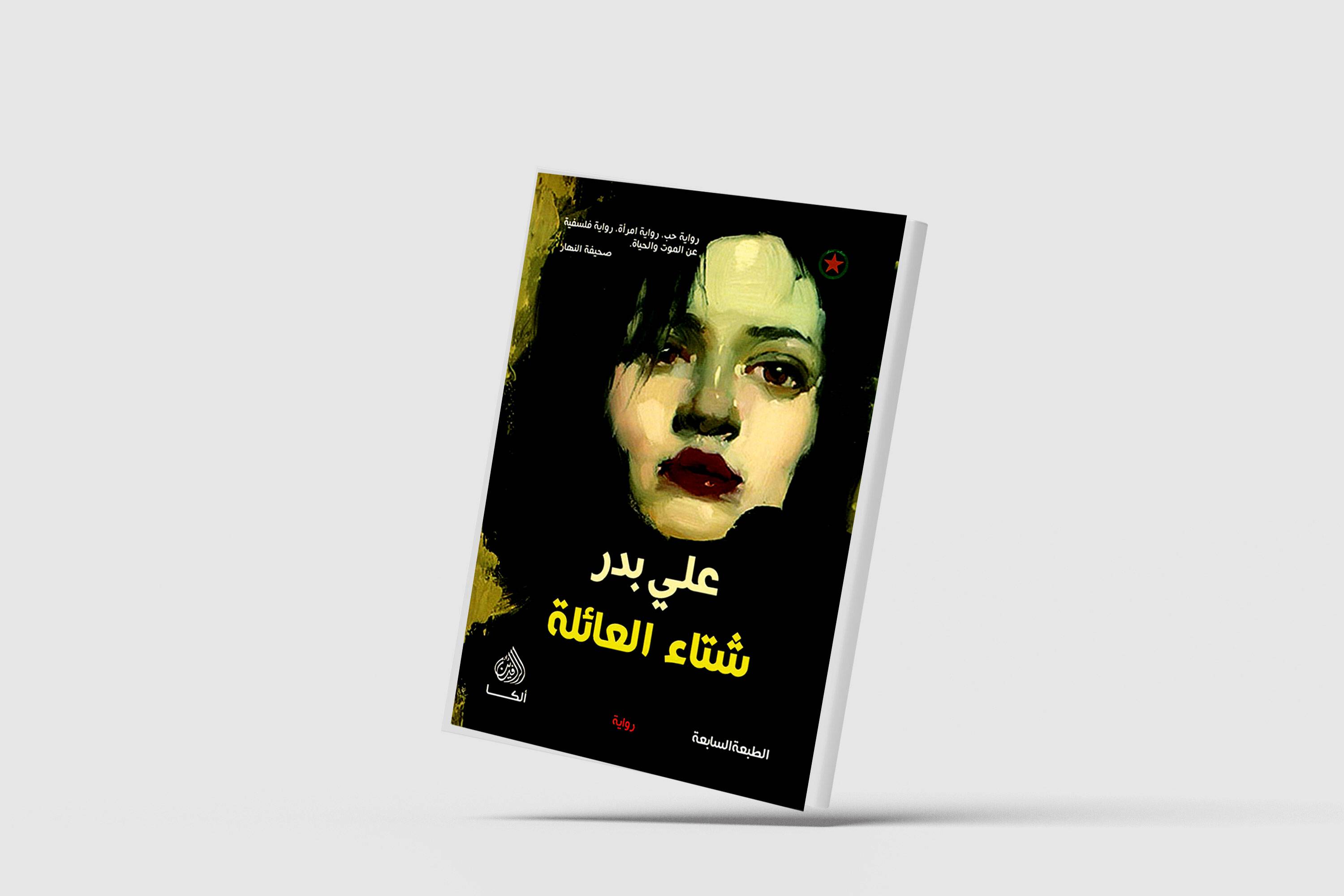

في رواية «شتاء العائلة» يتحول حضور الغريب إلى مفارقة سردية، فيجعل من حكاياته الزائفة نظيراً للتاريخ الزائف، ولأوهام «العائلة البغدادية» التي تعيش تلك الأوهام بوصفها إشباعات رمزية، تتقوض معها علامات الهوية والمكان، حتى يبدو الشتاء الحكواتي للعائلة وكأنه تمثيل للمدينة الزائفة، التي تضطرب فيها الشخصيات، حتى يكون حضور الغريب بحمولته السردية إقصاء للمكان الواقعي، واستدعاء للسيرة الزائفة التي تستفزها مخيلة هذا الغريب الذي يجعل من تاريخ العائلة الأرستقراطية مختبراً سردياً لتقويض تاريخها، كاشفاً فيه عن وظيفته في تشظية الهويات، وفي الكشف عن اندحارها إزاء ما يتخفّى في سرديات الغريب/ العدو/ اللص/ «مشعل الحرائق»/ صانع الحكايات/ الضد.

في رواية «حارس التبغ» تكشف الهوية المتشظية عن محنة الشخصية، وعن علاقتها الشائهة بالمدينة، فبقدر ما تبدو تلك الشخصية حاملة للمأزق الوجودي، فإنها تحمل معها عقدة التحولات التي تعيشها في الأمكنة الدوستوبية، فيتحول رهاب وجودها إلى تمثيل مشوه لهويتها، ولعلاقتها بالمكان، فيفقد ذلك المكان رمزيته تبعاً لفقدان الشخصية قناعها؛ إذ أعطى الروائي علي بدر لسردية الأقنعة وظيفة تحريك الشخصية، عبر تشظيتها في الاسم والهوية، وفي تحويل أنموذجها المتعالي والمتشوه، وكأنه قريب من أنموذج «وليد مسعود» في رواية جبرا إبراهيم جبرا «البحث عن وليد مسعود» حيث اللامكان مع تعدد الأقنعة، وحيث تبدو الفحولة الجنسية تمثيلاً للبطل الذي يقاوم نسيان الهوية عبر الجسد، وعبر لعبة الإغواء الجنسي.

يناور علي بدر على التأطير السردي للمدينة، فيجعلها قرينة بالاضطراب الذي تعيشه شخصياته، فهي مدينة غائمة، فقدت روحها الأرستقراطية، فيعمد الروائي إلى تمثيل مأزقها عبر مآزق شخصياتها، لكنه يُخفي أسبابها، وعلاقة تشوهاتها بالأفكار، وبالأحداث التي صنعها الانقلابيون، على نحوٍ يجعل ذاكرة السارد إزاء مواجهة ماكرة مع التاريخ، وأن ما يرويه هذا السارد لا يخرج عن المناورة في الكشف عن المخفي والمستور والمُهرّب… حتى تبدو شخصياته وكأنها تتحرك وسط تلك الدوستوبيا المرعبة، حيث تحضر «المدينة الفاشلة»، المدينة التي لا تحمي أحداً، بوصفها المدينة التي تغمرها أشباح الانقلابات العسكرية، والصراعات الآيديولوجية والطائفية، وهذا ما يجعل شهادة علي بدر عن تلك المدينة خادعة، وأن شخصياتها المخدوعة والأضحوية، لا تكشف كثيراً عن تاريخها، بقدر ما يصطنع لها الروائي تاريخاً موازياً، يكون متخيله السردي مضللاً، عبر ما يسرده عن الجسد الفحل، وعن البطل الذي يرمي التاريخ إلى المزبلة، ليصنع تاريخه عبر هوية ذلك الجسد المتعالي، وعبر ما يتساقط من سرديات مضللة تخص الآيديولوجيا والأمة والهوية والدولة. لا يملك المثقف الذي يقترح أنموذجه علي بدر سوى أن يكون مخادعاً متوارياً خلف أقنعة واستعارات